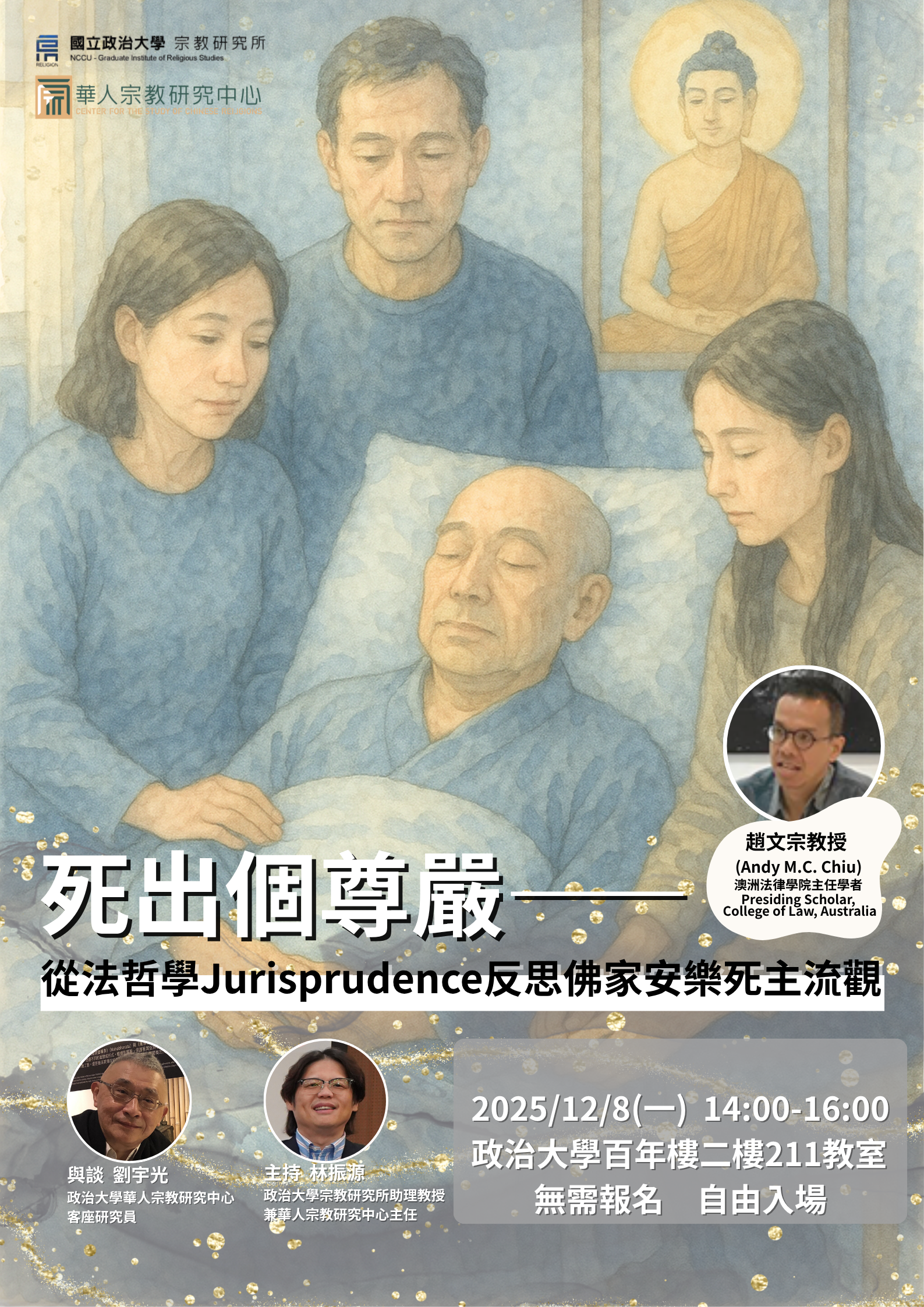

學術演講 時間 2025/12/8(一) 14:00-16:00 地點 政治大學百年樓211教室 題目:死出個尊嚴—從法哲學Jurisprudence反思佛家安樂死主流觀 講者 趙文宗教授 (Andy M.C. Chiu),澳洲法律學院主任學者 (Presiding Scholar, College of Law, Australia) 主持 林振源(政治大學宗教研究所助理教授兼華人宗教研究中心主任) 與談 劉宇光(政治大學華人宗教研究中心客座研究員) 語言:中文 摘要:佛家主流主要按不害戒反對安樂死。本講試圖從中觀、唯識及律學建構法哲學,輔以弗洛伊德 (Sigmund Freud) 心理分折學說,審視佛家安樂死主流觀。

置頂.png)

學術演講 時間 2025/12/2(二) 14:00-16:00 地點 政治大學百年樓二樓211室 題目:社會脈絡中的道教: 以朱堃燦道長傳記為核心 講者 丁仁傑(中央研究院民族學研究所研究員兼副所長) 主持/與談 林振源(政治大學宗教研究所助理教授兼華人宗教研究中心主任)

置頂

賀! 本中心《華人宗教研究》獲頒國家圖書館「臺灣期刊資源學術能量風貌報告」 哲學與宗教研究學門「熱門期刊傳播」(五年引用)第一名(五年影響係數0.255) 國家圖書館4月28日舉辦「113年臺灣期刊資源學術能量風貌報告」發布會,頒發在臺灣人文社會領域中最具影響力的各項獎項,以表揚具學術影響力之大學院校及學術期刊出版單位。《華人宗教研究》繼111年獲頒本學門期刊即時傳播獎第一名、112年獲頒熱門期刊傳播獎(第一名)之後,本年度再次榮獲哲學與宗教研究學門「熱門期刊傳播」(五年引用)獎項(第一名),由華人宗教研究中心主任兼期刊執行主編林振源教授親自出席領獎,在此謹感謝各界對於《華人宗教研究》之支持與肯定!

置頂